三國志Ⅴのシナリオの中でも 219 年の三国鼎立はとくに熱いシナリオである。勢力図が三つ巴で均衡しており、どの勢力で始めても緊張感のある攻防になる。蜀・魏・呉の三者が揃って最も勢いがある時期で、名将がそれぞれの陣営で全盛期を迎えつつある。

蜀では五虎将が全員そろっており、最も充実した戦力がある。一方、魏は夏侯惇・張遼・于禁などの歴戦の将が軒並み高い勇名と経験を持ち、序盤から安定した軍事力を発揮する。孫権軍も陸遜のような若き名将が大成しつつあり、水軍の地の利を活かして勢力を保っている。

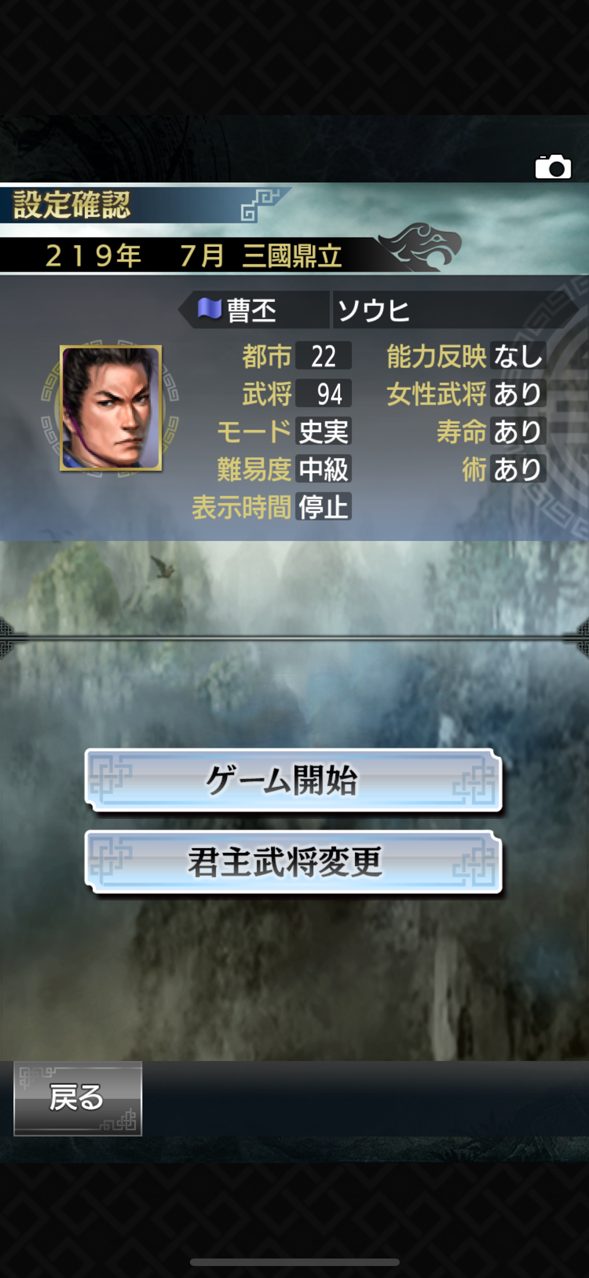

この時期の魏は曹操の寿命が迫っており、存命中に天下統一を狙うなら侵攻を急ぐ必要がある。ただし敵も国力と名将を十分に備えており、油断のならない展開が続く。そこで、じっくりとプレイしたい場合は、君主変更機能を使ってあえて最初から曹丕を君主にする選択が有効になる。

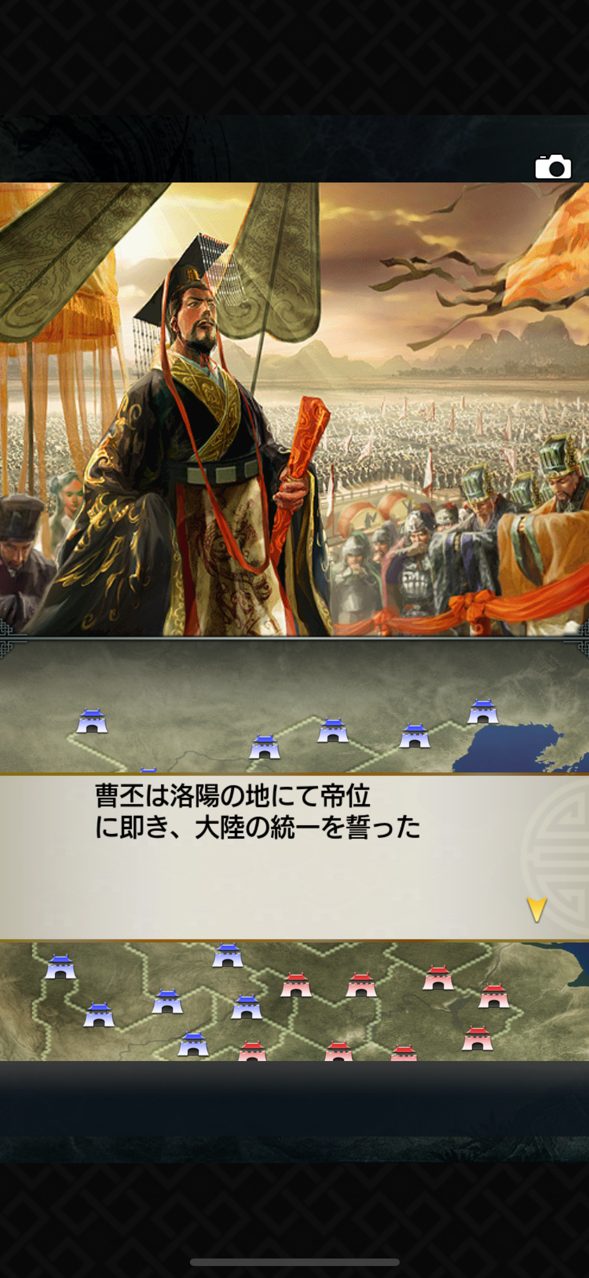

曹丕を君主とする場合、もし曹操の存命中に早い段階で譲位されたらという if シナリオになる。曹丕が君主である一方で曹操は配下の重臣として存命しており、たとえ序盤に曹操が早逝したとしても世継ぎが発生しないため将の忠誠度が低下しない。この安定感は大きい。

評定でも君主の曹丕に対し曹操が提言してくるという奇妙な構図が生まれる。

曹操を君主のまま選ぶと、開始わずか半年で九品官人法制定や魏皇帝即位イベントが続けざまに発生してしまう。もちろん有用なイベントではあるが、代替わりまで考慮すると将や民の忠誠度を一律で上昇させる歴史イベントはむしろ中盤以降に発生したほうが活かしやすい。

魏はこの三国鼎立シナリオで最初から 22 都市を領有しており、さらに玉璽を保持しているため皇帝即位イベントは 30 都市領有で発生する。これは蜀を滅ぼすだけで実現できる程度なのでそこまで後半というわけでもない。

曹丕を君主にしてプレイすれば、この皇帝即位が中盤に発生するよう調整できる。滅亡させた蜀の降将たちの忠誠度を一律で上昇させることができるのは非常に大きなメリットだ。また曹操が皇帝になると蜀の劉備も皇帝に即位する可能性があるが、曹丕君主プレイではこれが発生しない点も地味にポイントである。

将の忠誠度がそれぞれ 10 上がり、民の忠誠度がそれぞれ 20 上がり、名声が 200 上昇する。九品官人法制定イベントが無くても勢力を盤石に保つには十分だ。

総じて、三国鼎立シナリオは三國志Ⅴのなかでもっとも戦略性とダイナミズムに富んだ展開が楽しめる構成になっている。特に魏でプレイする場合、曹丕を君主にすることで中盤以降の展開が整い、全体を通してじっくりと腰を据えた戦略が組めるようになる。

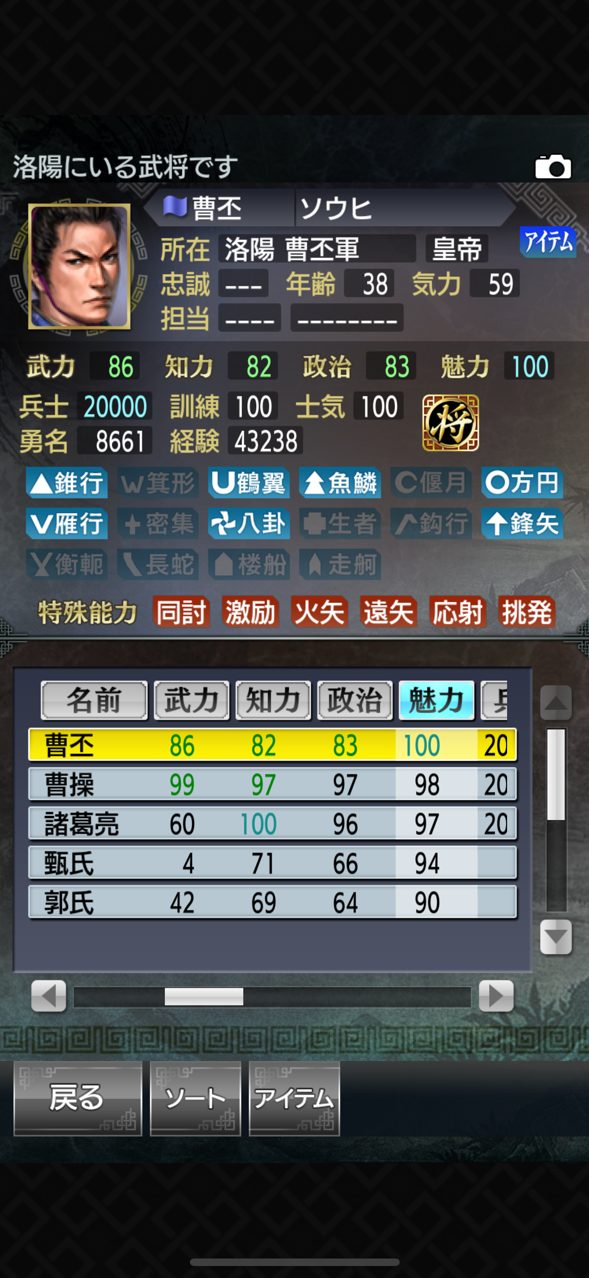

曹丕でも勇名・経験を積みアイテムを保有することで、偉大な魏武帝に迫る能力を保持することができる。最初から世代交代しておくことで、このシナリオを気長に楽しめるというわけだ。

曹丕は 230 年代後半頃まで生存するため、終盤シナリオでありながら長期政権でじっくり楽しむことができる。歴戦の勇士たちは本当に必要な局面でだけ出陣させ、それ以外は若い世代の将に実戦経験を積ませることで、勇名をカンストさせてしまうことも避け人材育成もバランスよく進められる。